「アクササリーミュージアム」に行ってきました!

個人宅をリフォームした素敵な建物と、「アクセサリーミュージアム」という名前から想像したのとはちょっと違う、個性的な展示物の美術館です。

美術館のある目黒区・祐天寺も素敵な町でした。東急線・祐天寺駅から徒歩7分とアクセスの良さも魅力です。

この記事では、アクセサリーミュージアムについて

・アクセス

・歴史と概要

・見どころ

・アクサリー教室

などについてまとめました。

アクセサリーミュージアムへのアクセス

アクセサリーミュージアムへのアクセスは次のようになります。

・東急線「祐天寺駅」から徒歩7分

私の撮った写真で祐天寺駅からのアクセスをご案内します

2024年8月の午後、私は、初めて祐天寺駅で降りました。猛暑でも歩けるような、駅から近いミュージアムを探していて、アクサセリーミュージアムに注目したのです。駅から7分は魅力です。

祐天寺駅東口を出ると、花屋さんと、ケーキ・パンのお店が並んでいました。

駅前の道を西に進みます。。この日も気温は35℃くらいで厳しい暑さです。

上目黒小学校の角を曲がります。

上目黒小学校は、素敵な校舎の学校でした。窓の形が面白い!英語表記の表札がありました。

上目黒小学校の裏手を西に。向こうに下り坂が見えます。

暑いけれど、落ち着いたいい感じの道なので、楽しく歩いていきます。

嬉しいことに、電柱には「アクセサリーミュージアム」の看板があって「すぐ先右入る。突当り左折」の矢印も付いてます。心強い!

突当りを右に入ります。生垣もおうちも素敵な家を左に見つつ、前へ。このあたり、昔ながらの立派な建物が何軒かありました。

駐車場のところを左に曲がって、住宅地を歩きます。この道にも、「アクセサリーミュージアム」の看板がついた電柱が何本もあって、道案内してくれていました。

何の看板もないけれど、暗渠っぽい道。このあたりは、蛇崩(じゃくずれ)川支流が流れていたらしい。さっきの坂道もこの川関係かな。

最後の「アクセサリーミュージアム」看板を見ながら、少し坂を上ります。立派な家ばかりになってきました。

着きました!祐天寺駅から7分でした。

ちなみに、帰り道は違う道を選びました。

帰りに違う道を通ったら、このような坂の標識がありました。字が読めません。

あとで調べたら、このあたりにあるのは謡坂(うたいざか)らしい。目黒区のHPには、古老の田中守太郎さんの話としてこんな話が載っていました。

・この辺には、昔は何もなく、畑とナラ林だけ。

・震災の後だったか、坂のわきに16軒長屋が建って、人が住み始めた。そこの人たちが、「坂に何か名をつけよう」ということで「うたい坂」とつけた。

・この坂に、長唄か踊りを教える人がいたなんて話も聞いたことがあった。目黒区HPより引用

祐天寺駅まで戻ってきたら、駅前のジェラート店が大繁盛していました。

「ジェラテリア アクオリーナ」というお店で、日に寄ってラインナップが変わる、大変おいしいお店みたい。帰ってきてから、「いけばよかったなー」と思いました。

祐天寺駅東口は、こんな感じです。飲食店が多くにぎやかでした。

アクセサリーミュージアム 見どころ

アクセサリーミュージアムを、私の撮った写真でご案内します

門~エントランス

エントランスに向かいます。

中庭です。モダンな豪邸がミュージアムになっている、という感じです。

受付とアクセサリーミュージアムの概要

入園料1000円を払って中へ。写真撮影可のミュージアムです。

受付から見える展示室が素敵!

受付でミュージアムのことを少し教えていただきました。このミュージアムは、宝石のメーカー・ベンダーであった田中美晴・元子夫妻の個人宅を使ったミュージアムだそうです。

日本人が海外に行くことが少なかった1960年より前に、欧米にたびたび渡って、さまざまなものを取り入れてきた方だということでした。「自宅を改装したミュージアムの雰囲気も楽しんでくださいね」と言っていただいて、中へ。

アクセサリーミュージアムは、「欧米や日本のコスチュームジュエリーを、時代ごとに括って展示している」と、パンフレットにはありました。

コスチュームジュエリーって、聞きなれない言葉です。パンフレットや、館内展示を見ると、このような説明が。

・貴金属や宝石など高価な材料で作るたファインジュエリーとは区別されるもので、ファッション性を重視し、素材を問わずに作られた装身具のことである。

・材質に価値があり受け継がれるファインジュエリーと違って、流行の形を重視したコスチュームジュエリーは、ほとんどが時代とともに消えてしまう。

宝石が展示されているミュージアムかと思っていましたが、むしろ楽しそう!時代順に展示室を回ることにしました。

展示室

展示室は、ヴィクトリアンの時代、アールヌーボーの時代、アール・デコの時代、オートクチュールの時代、プレタポルタの時代、アバンギャルドの時代に分かれています。

アール・ヌーボーの時代の展示室にあったバックルです。「19世紀から20世紀初頭にかけて、自然と日本芸術を源泉とした芸術運動がアール・ヌーボー」との解説がついていました。

写真は、1900年のフランスのバックルとのことでしたが、確かに日本のものみたいでした。

玄関から見えていた「アール・デコの時代」の展示室にに戻ってきました。1925年の「パリ万国装飾博覧会」を最盛期として流行したデザインだそうです。

女性の社会進出や、交通機関の発達で、活動しやすいシンプルなデザインが好まれた時代ということでした。奥に飾られていたドレスなんて、今でも大喜びで喜んで着たいデザインです。

アール・デコの時代の、ベークライトでできたアクセサリーです。

ベークライトは、1907年にベークランドが生産化に成功した初期の合成樹脂でモダンな形が生まれたが、もっと安いプラスチックが生まれて生産は減少していったと書かれていました。

なんだか切ないけれど、デザインといい色といい大好き!

上の写真の左の方は、セルロイドのアクセサリー。セルロイドは、19世紀後半に開発されたプラスチック。「半透明で微妙な色合いが表現できるので、あらゆる素材に似せることが試された」とあります。

その後、熱に強くて丈夫なプラスチックが現れたため衰退したそうです。美しいです。

真ん中は、「プレキシグラス」といい、ガラスに代わるものとして作られたものだそう。

右側は、アクリル樹脂のアクセサリー。アクリル樹種は、今でも使われていますね。

私は、昔プラスチック関係の仕事をしていたので、このコーナーにはくぎ付け。生まれては消えていく技術が切ないなあ。でも何かの足跡を残したのですよね。ここに展示されていてよかった。

ミュージアムの建物も楽しみながら2階へ。

2階の「オートクチュールの時代」の展示室へ。

第二次世界大戦後の時代のものです。アメリカでは、力強い作品が生み出されました。また、パリのクチュール界で生み出されたパリモードが、それまで耐乏生活を送っていた女性を魅了したそうです。

上の写真は、1940年代のアメリカのブローチ。「映画や音楽に影響されて独自のファッションを育てた」とあります。

1950年代と書かれたコーナー。左奥のスーツは、昭和ひとけた生まれの母のアルバムで見たようなファッションです。

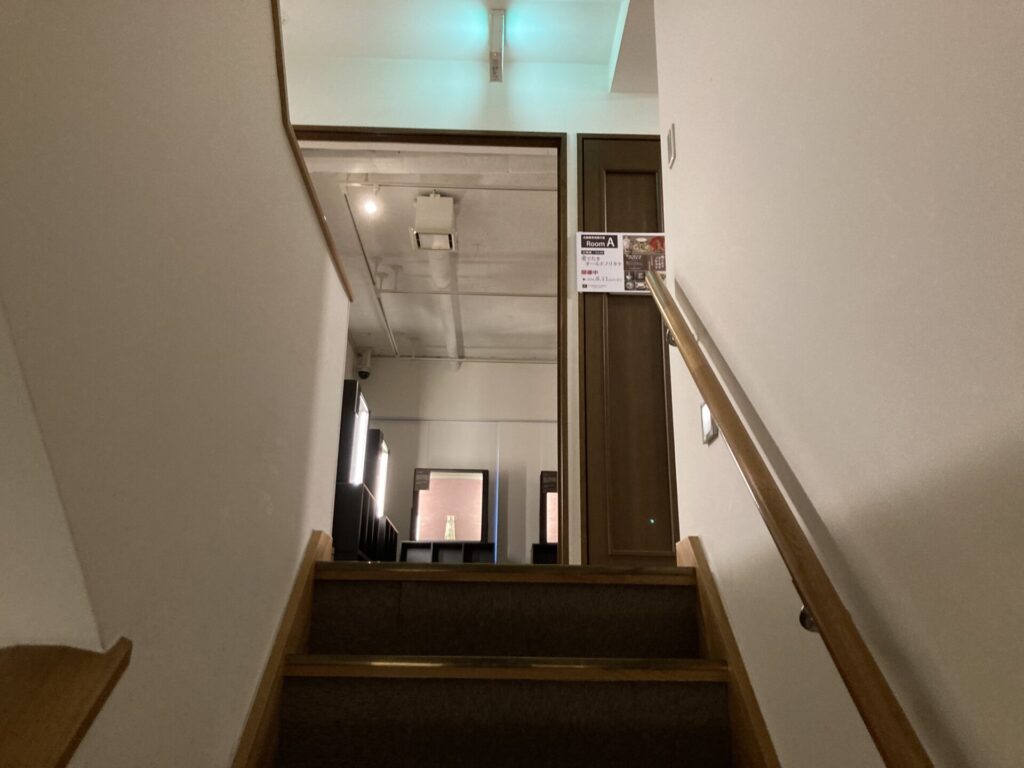

最後の展示室は、地下にありました。プレタポルテの時代(1970年代)、アヴァンギャルドの時代(1980年代~1990年代)の展示室。

プレタポルテの時代(1970年代)は、「ヤングファッションが主役となり、ストリートからも流行が形成された時代。アバンギャルドの時代(1980年~1990年代)は、日本ではインポートブランドとファッションデザイナーの時代。ボディコンブームもこの時代」と説明がありました。

ヒッピー、アングラのファッション。1967年~1974年ごろ、イギリス、アメリカ、日本で流行したそうです。

「1987年、バブル時代のイケイケ風アクセサリー」と説明書きがありました。

イケイケでもフランスのアクセサリーはなんだか上品です。

このコーナーは、年代的には私の若いころにあたるのですが、あまりにも流行の最先端すぎて「そうそう、これ!」というのはあまりなかったです。地味な若者時代を送ってしまったということでしょう。

いくつかの部屋をめぐっただけで、19世紀から20世紀終わりまでを、一気にめぐった感じでした。

アクセサリーミュージアム ミュ-ジアムショップ

最後に、ミュージアムのショップを見ました。こちらでは、ヴィンテージのアクセサリー、現代のトレンドに合ったコスチュームジュエリー、アクセサリーのパーツや図録などを販売しています。

ショップに続いた部屋では、アクサセリー教室が開催されていました。10人くらいの方が、自分のアクササリーを作っていて、なんだかすごく楽しそうでした。

入口の地図をいまさら眺めました。素敵な地図!

アクサセリーミュージアム アクセサリー教室

後日、アクセサリーミュージアムのサイトを見ると、アクセサリー教室について書かれていました。あんなに楽しそうな教室ですから、人気があるでしょう!

・コスチュームジュエリーを作ってみたい人を対象に、商業製品としてのコスチュームジュエリーの企画制作を行ってきた館長をはじめとした講師が少人数で指導する。

・未経験でも参加できる。プロの人も、はじめは基礎講座から受講する。

・材料は教室側で用意してくれる。

・参加希望者は、事前電話予約で先着順。

・レッスン時間は、13:30~16:30。レッスン料金6,000円+消費税(基本材料費込。作品は持ち帰り)

※2024年8月の情報です

アクサセリーミュージアムの歴史

アクセサリーミュージアムの建物の持ち主であり、館長でもある田中元子さんのインタビュー記事を見つけました。ウェブマガジンZIELに掲載されている「アクセサリーミュージアム館長・田中元子さんに聞く設立秘話」です。

田中さんは、アクセサリー企画工場を営むお父様のもとで、中学生のころから職人さんに交じってアクセサリーを手伝っていたそうです。

お父様の会社のアクサセリー工房を引き継ぎ、自分が企画したブローチが売れるのを見たりするうちに、面白さにめざめ、映り替わるファッションに合ったアクセサリー作りをしてきました。

初めて海外に買い付けに出たのは、1969年。前年に外国を訪問したお父様から、外国に放り出されるようにして、ご主人とともに20日間ヨーロッパを旅しました。当時は、持ち出せる金額も少なく、英語も話せず苦労したそうです。

アクセサリーミュージアムを立ち上げたのは、「若い職人にでてきてほしい」という想いからだそうです。1990年ごろから、昔からの職人の高齢化や、加工を海外で行うことが増えました。その結果、技術が残らなかったり、面白いデザインのものがなくなったり、という状況を見て、ミュージアムを作ることを決心されたそうです。

館内の展示によると、「ミュージアムの建物の持ち主だった田中家は、職人やデザイナーとの打ち合わせ用サンプルとして、国内外のコスチュームジュエリーのコレクションを始めた」とありました。

2010年に、コスチュームジュエリーについて伝えるために、アクセサリーミュージアムが設立されました。

アクセサリーミュージアム まとめ

アクセサリーミュージアムは、個人宅をリフォームした素敵な建物と、「アクセサリーミュージアム」という名前から想像したのとはちょっと違う個性的な展示物の美術館です。

「アクセサリーってすごく幅広いんだ」と感じさせてくれるミュージアムでした。回っているうちに、欧米や日本のファッションの歴史を見ることができました。

美術館のある目黒区・祐天寺も素敵な町でした。東急線・祐天寺駅から徒歩7分とアクセスの良さも魅力です。

アクセサリーミュージアム、とてもおすすめです。

。