東京メトロ白金台駅から徒歩3分とアクセス最高の「港区立郷土歴史館」に行ってきました。昭和13年建築の「旧公衆衛生院」の歴史的建築を活かして、2018年にリニューアルオープンした複合施設の中の歴史館は、建物だけで見どころ充分。

常設展示は、「これが区立の郷土歴史館?」と驚くほどの充実ぶり。施設内には、野菜をふんだんに使ったランチが楽しめる居心地のよいカフェも。さらに、全然混んでいません。

暑い日・寒い日・雨の日でも、快適な一日を過ごすことができるおでかけスポットです。

この記事では港区郷土歴史館について

・アクセス

・見どころ

・カフェ

などについてまとめました。

港区郷土歴史館へのアクセス

港区郷土歴史館へのアクセスは次の通りです。

東京メトロ白金台駅から徒歩3分

2024年8月の平日に白金台駅で降りました。東京メトロ南北線のホームは地下深い!

長いエスカレーターを上ります。

素晴らしい壁画があって、びっくり。なんて上品な駅なのでしょう。

白金台の2番の出口から外に。目の前は、目黒通りです。温度は36℃!

右を見ると「港区郷土歴史館」の看板が。

駅に隣接する広い土地が、ゆかしの杜という複合施設になっていました。

看板には、「ゆかしの杜 港区指定文化財 旧公衆衛生院」とあり、港区立郷土歴史館の他に、学童保育所や子育て広場、がん在宅緩和ケア支援センターが入っていることがわかりました。

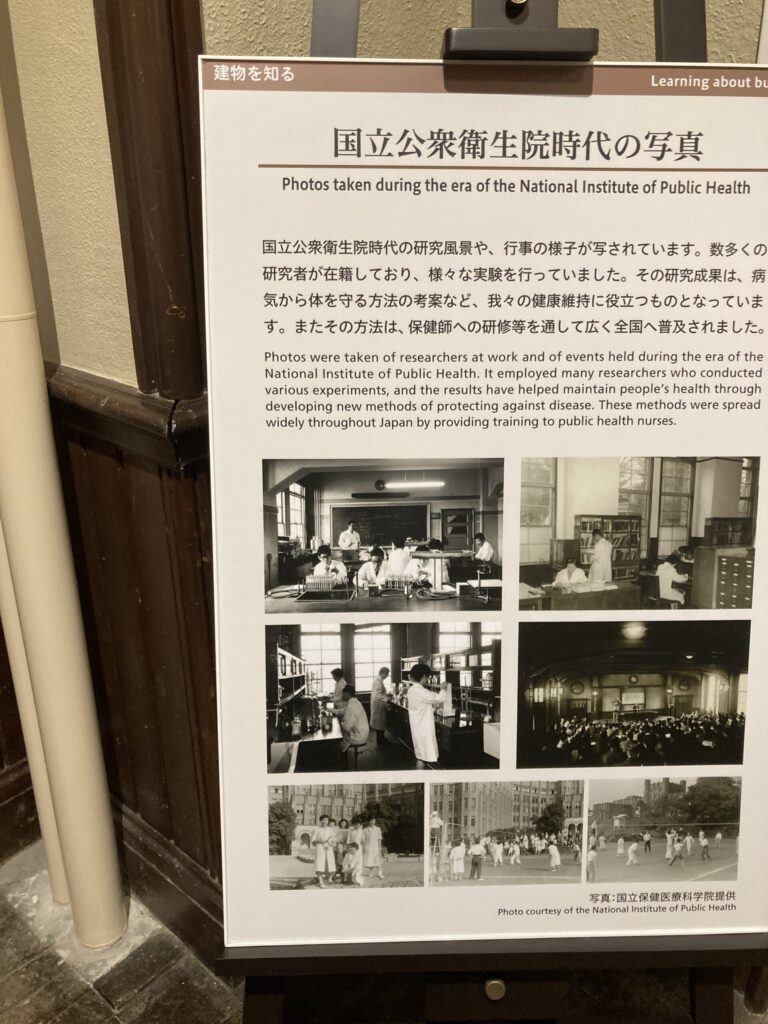

旧公衆衛生院の建物です。昭和13年に、内田祥三設計で、隣の東京大学医科学研究所と一緒に建てられました。スクラッチタイルで覆われたゴシック調の建物は、内田ゴシックと呼ばれ、東京大学の多くの建物もこの形式で作られています。上の写真の犬小屋みたいな形は、内田祥三設計の建築に特徴的な形だと、最近知りました。

古い建物だけれど、とてもきれいなことが、近づいてみるととわかりました。

パラソルの下には守衛さんが立っていました。

「郷土歴史館エントランスは左」と矢印が出ていますが、実はこの入口から入ることもできます。天候が悪い時にはおすすめです。

私は建物を回り込んで中央エントランスから入りました。

建物を回り込んでいるところです。

道路より下にもう1フロアあって、そこが1階になっています。タイルが美しい!

美しいアーチのところが、中央エントランスです。

写真を撮ったりしないで、さっさと歩けば、本当に白金台駅から3分で着きます。

大きな看板が立っているし、守衛さんもいるので、迷いません。

猛暑や大雨でも、たどり着ける施設です!

港区郷土歴史博物館 見どころ

受付で料金を払い入館します。常設展だけならば、大人300円で入館できます。建物を見るだけなら無料だそうです。

建物の中央部にこんな円形の広場があります。2階中央ホールと呼ばれるスペースで、

最も贅沢に作られた部分で、建築当初からほとんど手を加えていないそうです。床には天然石、壁には人研ぎ石(人造大理石)と書いてありました。

建物は撮影OK。でも、モデル撮影は禁止だそうです。

廊下や天井の照明も美しいです。左右の部屋は、収蔵室になっていました。

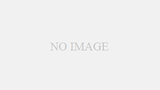

旧公衆衛生院は、日本の公衆衛生の改善と向上のため、技術者の養成や訓練を行うために設立されました。関東大震災後に、アメリカのロックフェラー財団の援助を得て設立されたといいます。

その研究成果は、病気から体を守る方法の考案などで、保健師への研修などを通して、研究成果は全国に伝えられました。現在も健康維持に役立っているそう。

院長室です。寄木細工の床が見どころだそう。壁にベニア素材が使ってあるのですが、「当時は最新の素材だったので、あえて使ってある」と書いてありました。

各部屋には、建物の由来などの掲示物が。4階、5階は、授業や研修を行うスペースです。

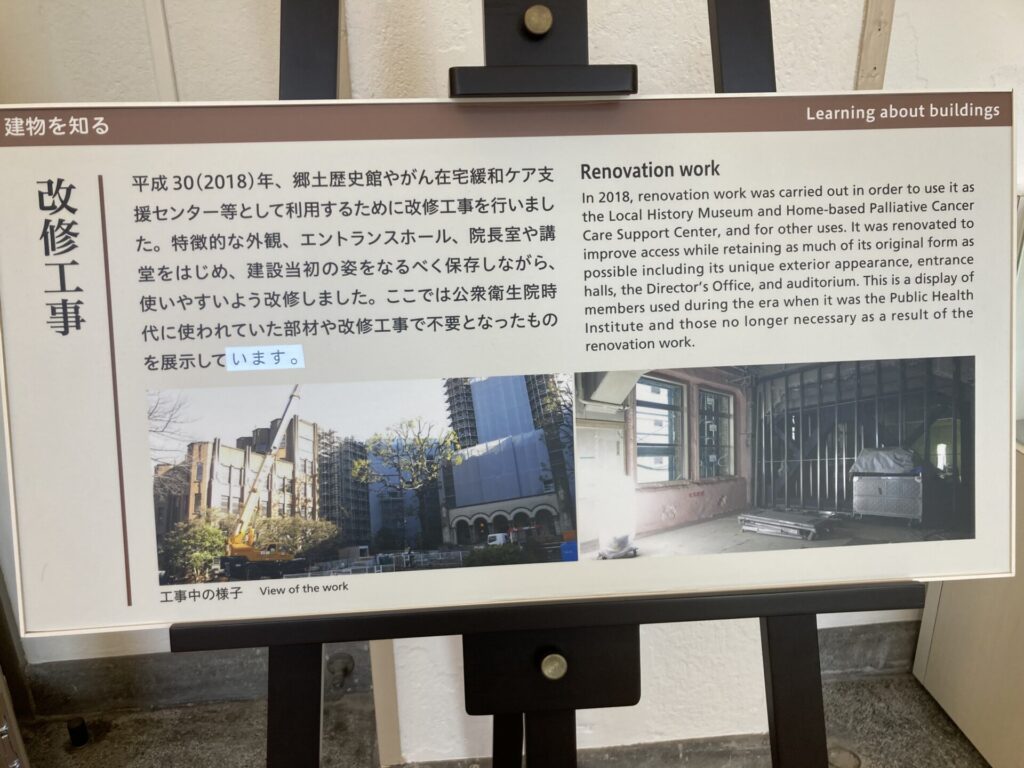

この掲示物のおかげで、2018年に改修したことがわかりました。「タイルも内装もピカピカなのは、そういうことか」と納得。

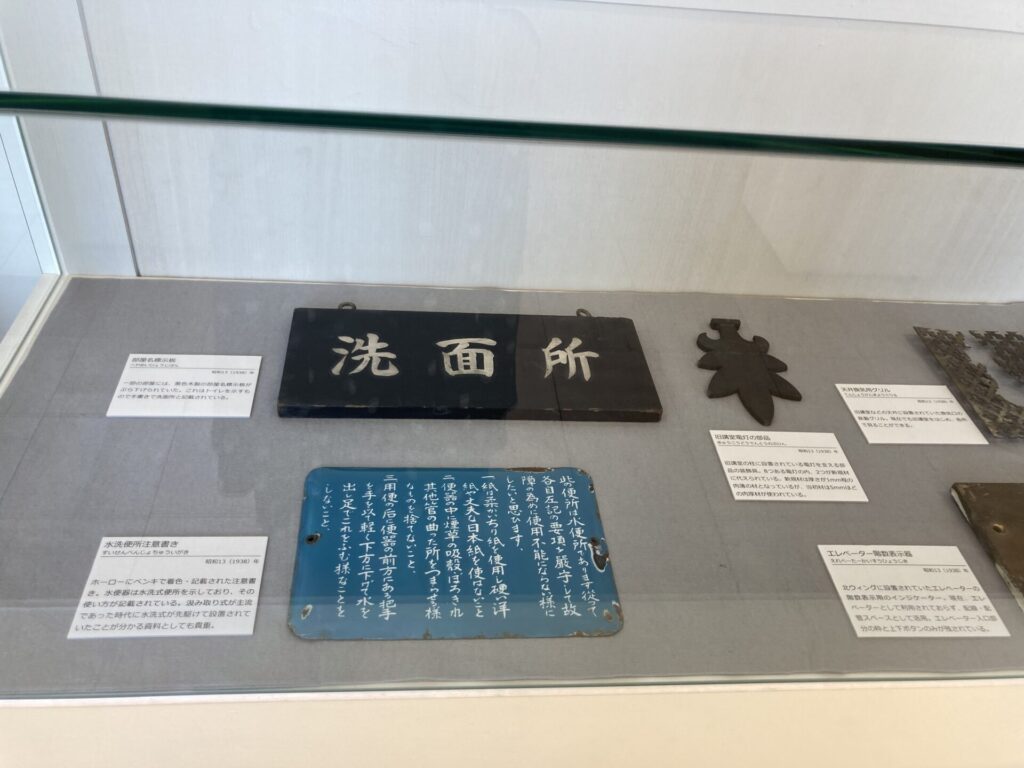

水洗トイレが珍しかった時代の注意書きが興味深い。

「此便所は水便所であります」からはじまり、「ちり紙を使用すること。便器の前方の把手を手で軽く押すこと」と書かれていました。

「そうだ、実家で、ふわふわした四角いちり紙を使っていたことがあったなあ」(昭和40年くらい?)と思い出しました。

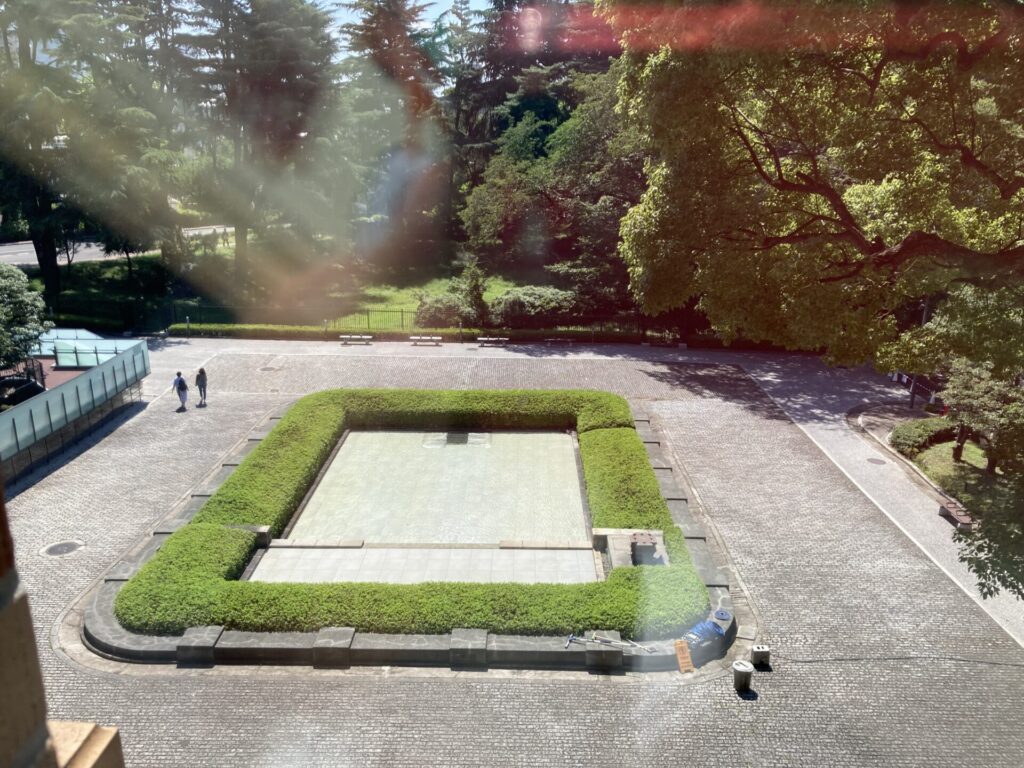

中庭にあるのは、衛生工学部の浄水場の実験施設。「衛生技術者の養成は、公衆衛生院の役割の一つで、戦後の乳児死亡率の低下などの成果を挙げた」と室内の看板にありました。

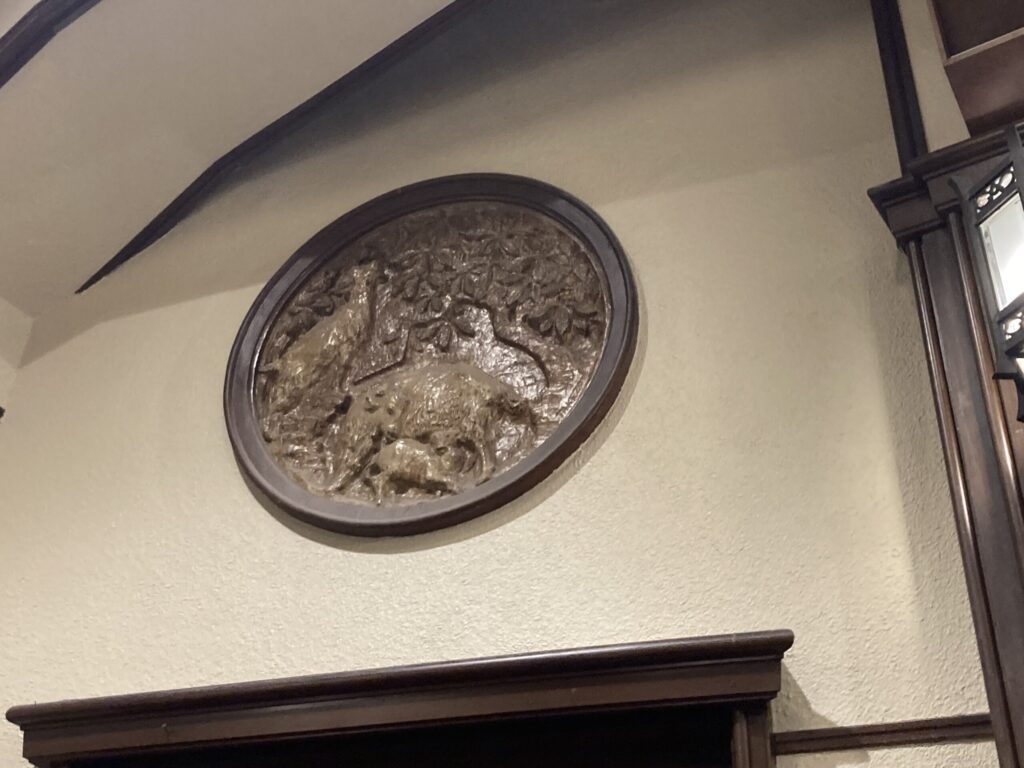

340席の大講堂です。天井のデザインや照明が素敵でした。

前方のレリーフは、新海竹蔵作。大正から昭和時代に活躍した彫刻家で、内田祥三建築のレリーフを多く手掛けています。写真は「羊」のレリーフです。

お手洗いのそばになぞのドア。

なぞの廊下。

コミュニティールームには、美しいステンドガラスが。港区三田にあった浅野セメント創業者自邸のステンドガラスだそうです。浅野邸は港区立芝浜中学校として利用されていましたが、校舎建て替え時に不要となったステンドガラスだとのこと。中学校として使える自邸って、想像がつきません。

設計者の内田祥三さんの机。

自宅で使っていた机で、自身が設計し、三越に制作を依頼したそうです。

机も建築みたい。

内田祥三氏のプロフィールは以下の通りです。

・東京深川生まれ。

・東京大学教授。関東大震災後、大学の営繕課長を兼任し、安田講堂をはじめ、本郷・駒場キャンパスの多くの建物を手掛ける。スクラッチタイルで覆われた特徴的な外観は「内田ゴシック」と呼ばれる。

・昭和2年に自ら設計した自邸は西麻布にあり、公衆衛生院の建物が自宅から見えたという。

公衆衛生院時代の図書館の受付。本は書庫にあって、受付に申し込んで、受け取るタイプの図書館だったそうです。図書館には縁が深い私は興味津々でした。

コミュニティースペースでは、職員の方がいろいろ説明してくれて、昔の地図などを見せていただきました。

「建物だけで、来た甲斐がある」と思えますが、歴史資料館としての展示も大変していました。

常設展示のテーマは以下の3つ。

- 海とひとのダイナミズム:東京湾と港区についての紹介です。

- 都市と文化のひろがり:江戸時代の町づくりや寺社、武家地の様子を再現。

- ひとの移動とくらし:近現代の港区の変遷を教育・交通・戦争などの切り口で解説。

写真撮影はできません。常設展の展示は、大変興味深いものでした。

15mにも及ぶ伊皿子貝塚の断面展示は圧巻です。

「藩邸に捨てられた動物の骨を調査した結果」(薩摩と仙台を比べたり)とか、「ある旗本の一生の役職」とか、「江戸詰めの藩士の生活」(車座になって飲み食いしたり、遊んでいたり、何だか楽しそう)など、非常にたくさんの研究成果を、わかりやすく並べていました。

港区には八割くらいの藩が、藩邸を構えていたそう。増上寺や善福寺のような大きなお寺もあれば、慶応大学などの学校も多く、語るべき内容も多い地域です。

こんなに充実していると思わなかったので、家に帰れなくなりそうでした。館内もとても空いていて、来館者も私のように一人でじっくりと見ている方が多かったです。

ショップも素敵。

カフェ VEGETABLE LIFE produced by HAPPO-EN

2025年に再度訪問した際に、カフェ「カフェ VEGETABLE LIFE produced by HAPPO-EN」でランチをいただきました。

平日の13時訪問とあって、満席の客席が空き始めた時間帯。36席の店内は、2人席や4人席が中心です。

チケットを購入すれば、そのまま注文が通り、あとは席で待つという方式です。

メニューの、「選べるメイン+本日のデリ3種+サラダ+国産雑穀米」(メインは野菜・肉・魚が選べる)から、魚を選びました。

メニューは、2週間ごとに代わるようで、お店のサイトから確認することができます。

野菜に力を入れているだけあって、デリ3種のサツマイモやにんじんがとても美味しくて印象に残りました。

居心地のよいカフェは。ケーキなどスイーツも充実しています。

港区郷土歴史館まとめ

東京メトロ白金台駅から徒歩3分とアクセス最高の「港区立郷土歴史館」に行ってきました。昭和13年建築の「旧公衆衛生院」の歴史的建築を活かして、2018年にリニューアルオープンした複合施設の中の歴史館は、建物だけで見どころ充分。

常設展示は、「これが区立の郷土歴史館?」と驚くほどの充実ぶり。施設内には、野菜をふんだんに使ったランチが楽しめる居心地のよいカフェも。さらに、全然混んでいません。

暑い日・寒い日・雨の日でも、快適な一日を過ごすことができるおでかけスポットです。

港区郷土歴史館、大変おすすめです!